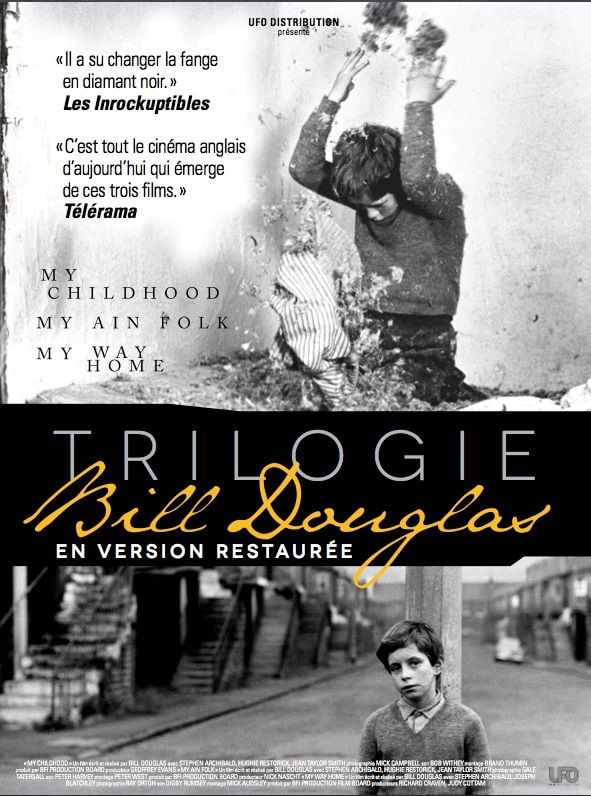

[FILM] La Trilogie de l’Enfance de Bill Douglas

- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par

Simon, le il y a 9 années et 8 mois.

Simon, le il y a 9 années et 8 mois.

-

AuteurMessages

-

08/10/2014 à 12h24 #30440

SimonAdministrateur@simon

SimonAdministrateur@simonPour ceux que ça intéresse et au vu de la faible accessibilité du film, vous pouvez le récupérer avec votre clé USB dans certains cinémas moyennant 10€ (d’autres films sont dispos de cette manière).

Voir ici :

08/10/2013 à 2h46 #17583 SimonAdministrateur@simon08/10/2013 à 2h46 #43520

SimonAdministrateur@simon08/10/2013 à 2h46 #43520 SimonAdministrateur@simon

SimonAdministrateur@simon

Tryptique de Bill Douglas avec My Childhood (1972), My Ain Falk (1973) et My Way Home (1978) sur l’enfance, une oeuvre anglaise oubliée mais qui curieusement a été remastérisée et ressortie sur les écrans ici et là en deux opus (les deux premiers d’un côté, le troisième de l’autre) comme à Toulouse à l’Utopia.

Je vous passe d’ailleurs leur critique fort engageante :

Le nom de Bill Douglas ne vous évoque probablement pas grand chose. Rassurez-vous, il était aussi inconnu de la plupart d’entre nous. Après sa sortie remarquée et célébrée par un petit nombre de cinéphiles dans les années 70, l’histoire du cinéma a bizarrement laissé filé cette œuvre extraordinaire, devenue quasi invisible depuis. Mais la véritable rareté de cette trilogie, c’est bien l’inestimable façon dont Bill Douglas filme l’enfance, sa propre enfance. Attaché à des situations souvent très simples – ce sont les plus riches –, il parvient à donner aux images une telle force et une telle authenticité que si l’on vous demandait d’en témoigner, vous qui n’étiez pas là, vous jureriez sans hésitation : « oui, ça s’est passé comme cela ».

Nous sommes en 1945, dans une petite ville minière d’Ecosse non loin d’Edimbourg. Et dans cette trilogie, présentée ici en deux volets (My childhood et My ain folk dans un premier programme, puis My way home dans un second), Bill Douglas raconte l’enfance bordée de misère de son alter ego, un jeune garçon de huit ans prénommé Jamie, et son long cheminement vers la vie. Jamie vit ce que l’on peut indiscutablement appeler une enfance difficile. Sans en édulcorer la moindre miette, Bill Douglas la restitue avec une distance toute mesurée, pour ne pas dire une certaine austérité, qui l’éloigne de tout misérabilisme. Nul effet de style ici, juste le strict nécessaire. En quelques paysages, les terrils s’impriment sur la pellicule dans un splendide noir et blanc forcément charbonneux qui suffit à inscrire ce territoire écossais au plus profond du récit. Ces monticules de houille et les quelques rangées de petites maisons toutes identiques sont les seuls terrains de jeu de Jamie, presque toujours solitaire. Sa mère est à l’asile et il ne voit jamais son père qui, malheureux en amour, s’est réfugié chez sa mère. Il y a seulement Tommy, un peu plus âgé, dont il apprend rapidement qu’il n’est que son demi-frère, et avec qui il se chamaille en permanence. Tous deux sont d’abord élevés par leur grand-mère maternelle, une femme profondément bonne mais très affaiblie, avant que Jamie ne soit envoyé chez son autre grand-mère, paternelle cette fois : personnage glaçant et un rien alcoolique…

Nous sommes en 1945, dans une petite ville minière d’Ecosse non loin d’Edimbourg. Et dans cette trilogie, présentée ici en deux volets (My childhood et My ain folk dans un premier programme, puis My way home dans un second), Bill Douglas raconte l’enfance bordée de misère de son alter ego, un jeune garçon de huit ans prénommé Jamie, et son long cheminement vers la vie. Jamie vit ce que l’on peut indiscutablement appeler une enfance difficile. Sans en édulcorer la moindre miette, Bill Douglas la restitue avec une distance toute mesurée, pour ne pas dire une certaine austérité, qui l’éloigne de tout misérabilisme. Nul effet de style ici, juste le strict nécessaire. En quelques paysages, les terrils s’impriment sur la pellicule dans un splendide noir et blanc forcément charbonneux qui suffit à inscrire ce territoire écossais au plus profond du récit. Ces monticules de houille et les quelques rangées de petites maisons toutes identiques sont les seuls terrains de jeu de Jamie, presque toujours solitaire. Sa mère est à l’asile et il ne voit jamais son père qui, malheureux en amour, s’est réfugié chez sa mère. Il y a seulement Tommy, un peu plus âgé, dont il apprend rapidement qu’il n’est que son demi-frère, et avec qui il se chamaille en permanence. Tous deux sont d’abord élevés par leur grand-mère maternelle, une femme profondément bonne mais très affaiblie, avant que Jamie ne soit envoyé chez son autre grand-mère, paternelle cette fois : personnage glaçant et un rien alcoolique…

Le monde des adultes n’est qu’un théâtre de cruautés et de souffrances pour Jamie. Sur son chemin, il s’accroche aux rares personnes qui contrastent avec la désolation affective des siens : un prisonnier allemand, travaillant aux champs, à qui il apprend l’anglais, ou, plus tard, le directeur du pensionnat, attentionné et amateur de musique. Mais ce n’est qu’adolescent qu’il lui sera donné de s’ouvrir au monde, à l’occasion de son service militaire qu’il effectue en Egypte et au cours duquel il rencontre Robert, un soldat plus âgé, qui l’initie à la lecture et avec qui s’amorce sa première amitié.Il serait vain d’évoquer ici tout le récit de cette œuvre merveilleuse. Bill Douglas le rend d’ailleurs volontiers elliptique, à l’image de la mémoire même, éliminant parfois des pans entiers de l’histoire pour se concentrer tout à coup sur un événement qui peut sembler anecdotique, mais infiniment plus marquant pour l’esprit d’un jeune homme. Aussi abrupte que précise, la mise en scène opère sans cesse des choix forts, avec une étonnante économie de moyens. Elle évoque tour à tour les grands maîtres du cinéma muet, Dreyer en particulier, par son expressivité graphique, mais aussi Truffaut – dont Les 400 coups ne sont pas si loin –, Pialat, Bresson, ou encore le réalisme social anglais encore naissant à l’époque.

Cette autofiction ne doit pourtant rien à personne si ce n’est aux deux fabuleux acteurs qui incarnent Jamie et Tommy (deux gamins évidemment non professionnels, trouvés par Douglas par hasard en attendant le bus qui le menait à son casting), et sûrement aussi à une profonde culture populaire, à commencer par l’amour des romans de Dickens. Elle restera la grande oeuvre de Bill Douglas, qui n’eut le temps de réaliser quelques années plus tard qu’un seul autre long métrage (Comrades, 1986). Fantastique témoignage d’une folle liberté, où les sentiments sont restitués comme s’ils étaient encore à vif, mais avec le regard humaniste de l’adulte qu’il est devenu, cette trilogie d’un noir étincelant est à coup sûr, par sa sincérité et son humble poésie, l’un des plus beaux films sur l’enfance jamais réalisés.

Cette trilogie a été rediffusée au cinéma le 31 juillet et continue d’essaimer dans quelques cinémas épars : Séances repérées par Allociné. Sa sortie en DVD comprenant les trois films est prévue elle pour le 19 novembre.

Bande-annonce en VO :

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.